Tuntutan pekerjaan tak mengizinkan saya untuk jadi anak rajin yang bisa bikin posting setiap hari (lagi) atau bahkan sekadar seminggu sekali di blog pribadi. Akan tetapi, karena terhubung dengan pekerjaan saat ini, saya tak kuasa menahan niat curcol berkenaan dengan Bahasa Indonesia.

Saya mulai dengan memaparkan kefanaan hidup saya dan Anda. Sekitar 32 tahun lalu (jadi ingat kekuasaan Orba), saya mengakhiri masa SMA saya (tidak kurang dari empat tahun) dengan iseng-iseng berhadiah. Keisengan itu terjadi karena memang saya kepo terhadap pelajaran Bahasa Indonesia yang kami dapat di sana. Bayangkan, sejak tahun pertama sampai ketiga, kami hanya disodori aneka macam kalimat yang kerap kali dikutip dari koran dan guru kami hanya meminta kami untuk menunjukkan dari kalimat itu mana subjek dan predikatnya.

Memang kemudian menjadi lebih kompleks karena ada permintaan berkenaan dengan hukum DM, fungsi kalimat dan kata, dan seterusnya. Akan tetapi, poinnya ialah bahwa kami sama sekali tak pernah mendapat pelajaran teori tata bahasa. Blas mung nggarap kalimat-kalimat yang disodorkan guru. Teori diberikan di tahun keempat sebelum kami mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas, leluhur Ujian Nasional) dan itu pun hanya disodori buku oleh guru, yang meminta kami mempelajari sendiri seminggu sebelum Ebtanas itu. Jangan tanya hasilnya bagaimana, karena jawabannya bisa membuat Anda menganggap saya sombong, which is absolutely true.

Iseng saya ialah: karena ada sayembara nasional Bahasa Indonesia, saya mengikutinya dengan motif untuk menguji apa yang sesungguhnya saya pelajari di SMA itu; wong tiap pelajaran Bahasa Indonesia cuma terobsesi pada subjek-predikat kalimat. Tak saya duga, nama saya diletakkan di nomor satu sebagai juara. Yang lebih mengherankan, nomor tiganya adalah teman seangkatan saya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi ialah panitianya, pada saat pengambilan hadiah berupa piala dan uang senilai US$1000 (Anda tidak keliru membaca, seribu dollar Amerika), berterus terang kepada saya bahwa sesungguhnya masih ada juara harapan satu sampai tiga. Hanya karena semua itu adalah teman-teman satu sekolah saya, juara harapan ditiadakan. Mungkin jika tetap diadakan, hadiah saya jadi cuma US$700, wekawekaweka.

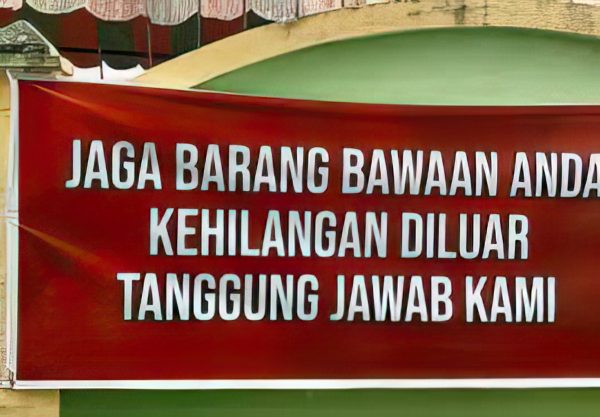

Nah, ternyata, setelah Orde Baru berkuasa lagi #eh, saya mesti membaca begitu banyak pekerjaan mahasiswa, yang rupanya membedakan kata kerja dari kata benda atau keterangan tempat saja tidak bisa. Apakah ini hanya trade mark mahasiswa saya? Tidak juga. Para penjual jasa pembuat iklan, baliho, poster, bisa juga menderita penyakit yang sama. Mereka menulis “di jual”, “di sewakan”, “di antar”, “di jemput”, “di larang”, “diluar”, “dirumah” dan sebagainya, seakan-akan tidak pernah dilatih (bukan hanya diberi informasi) guru mereka untuk membedakan antara preposisi alias kata depan dan awalan dan bagaimana menuliskannya.

Apakah ini perkara penting? Sama sekali tidak. Itu konsensus saja. Akan tetapi, justru karena itu adalah konsensus, perkara sepele seperti ini dampaknya seperti hutang yang terus membebani KAI atas proyek ‘sepele’ Whoooosh [dan tak perlulah bawa-bawa Danantara di sini]. Tidak ada konsensus bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung bukan prioritas dan terjadilah, siapa berkuasa secara otoriter, dia bisa memaksakan keputusan sepele yang dampaknya berupa aneka pajak, bukan kepada mereka yang secara finansial sudah superfluous, melainkan mereka yang untuk survive saja mesti kembang kempis. Apakah ini terhubung dengan para guru (bahasa)? You decide.