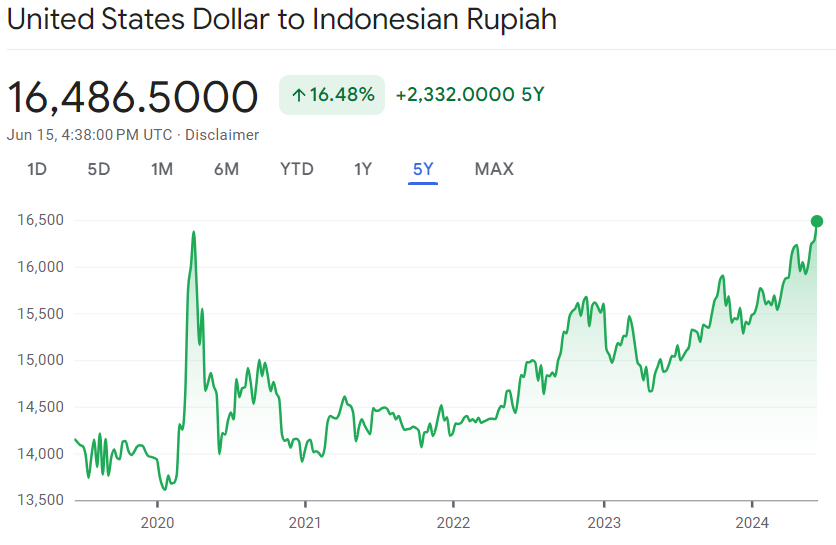

Empat tahun lalu, rupiah anjlok drastis akibat Covid. Sekarang, nilainya sedikit lebih jelek. Menurut grafik yang saya peroleh, pada 4 April 2020, rupiah bernilai 16.376, sedangkan pada 15 Juni 2024, nilainya 16.486. Abaikanlah 110 rupiah dan anggaplah setali tiga uang.

Bedanya, nilai rupiah empat tahun lalu jelaslah berbiang Covid, sedangkan sekarang ini terjadi seakan melalui Boiling Frog Syndrome: tak disadari dan begitu perlahan, tahu-tahu dah sampai 16.486 aja.

Apakah memang betul-betul tak disadari? Iya, sekurang-kurangnya bagi 58% warga Kokononohaha, yang hidupnya memang mengikuti sindrom kodok tadi. Bisa jadi persentasenya lebih besar dari itu dan Anda, seperti saya, juga terbilang di dalamnya. Soalnya, saya hanya bisa melihat grafik tetapi bagaimana data grafis itu terjadi, saya au’ ah gelap. Mungkin kurang dari 16% saja yang mengerti jauh hari sebelum Pemilu bahwa jika Pemilu terjadi dalam konteks etika ndhasmu, sentimen pasar akan bergejolak dan trust tidak akan dengan mudah dibangun.

Dalam hati kecil ini, ada juga keinginan melihat kurs Dolar di atas 17 ribu rupiah seperti pada masa muda saya turun di jalan. Jahat sekali saya ya? Akan tetapi, sejahat-jahatnya saya, saya sadar bahwa keinginan itu pasti terkabul hanya jika rombongan 58% berorientasi pada hasil dan abai terhadap proses. Maksudnya?

Saya ulang lagi, empat tahun lalu, angka 16.376 jelaslah penyebab utamanya Covid. Prosesnya bisa Anda ingat dengan referensi ‘pelajaran’ PSBB dan ‘mata kuliah’ PPKM. Keduanya bikin kontraksi ekonomi dan jelaslah hampir di semua lini sirkulasi duit tak lancar.

Keadaan anjloknya rupiah sekarang ini, gak mungkin Anda letakkan hanya pada pemilu, el nini nino, perang di luar negeri, kenaikan suku bunga The Fed atau faktor lainnya. Analis ekonomi bisa menjelaskannya kepada Anda, dan semoga Anda tidak seperti saya jadi plonga-plongo karena begitu banyak variabel yang menyebabkan nilai rupiah anjlok seperti.

Saya mempertimbangkan teks bacaan hari ini yang membawa kabar gembira: do your best and let God do the rest. Persoalannya ya klasik: setiap orang, termasuk yang berpegang pada etika ndhasmu, tentu mengklaim dirinya melakukan yang terbaik demi bangsa dan negara. Lagi, ini perkara bahasa kosong sebagaimana cinta yang diobral. Orang menggembar-gemborkan bela negara (nun jauh di sana), patriotisme, HAM, Pancasila, dst, tetapi karena konteksnya etika ndhasmu tadi, itu jadi wujud kemunafikan.

Seorang kawan pernah mengomentari tulisan saya: sinis terhadap filantropi, padahal, filantropi itu justru menunjukkan kecintaan seseorang pada manusia lainnya. Betul. Saya tidak sinis terhadap filantropinya per se. Yang saya kritisi adalah jika filantropi ini melembaga, kajiannya tidak lagi sekadar niat baik. Orang perlu melihat lagi lebih luas, termasuk motif-motifnya: bagi-bagi duit itu oke, tapi cobalah transparan terhadap duit yang dibagi-bagi itu datangnya dari mana, bagaimana prosesnya, dan tujuan akhirnya ke mana. Jangan-jangan, itu hanya karena kemakan legenda Robin Hood. Klaimnya berderma, yang didermakan adalah duit hasil menekan gaji buruh atau menunda-nunda kewajiban bayar untuk main valas dulu. Bukankah ini kemunafikan?

Lebih besar lagi: Anda bisa saja menyumbangkan milyaran rupiah ke lembaga keagamaan, misalnya. Baik, bukan? Bukan! Menyumbangkannya baik, sejauh yang disumbangkannya memang uang dari kecintaan terhadap kehidupan. Piye jal, Anda mengeruk tanah, menghabiskan air tanah, menyerobot air kepentingan pertanian, menggunduli hutan, mengusir warga adat yang sudah tinggal sekian puluh generasi, dan hasil kerukan tanah itu bisa ribuan trilyun rupiah? Milyaran rupiah jadi kecil untuk disumbangkan, tetapi gimana dengan kerusakan bumi dan peradaban manusianya?

Warga bersindrom kodok senang-senang saja terima bansos, dan tidak berpikir bahwa bansos itu simbol kegagalan struktur. Nabi Muhammad dulu menetapkan zakat, saya percaya, bukan dengan ideologi bansos, melainkan dengan keyakinan bahwa tidaklah adil jika ada sebagian warga yang hidup miskin sementara sebagian lainnya berleha-leha menikmati kekayaan jauh di atas nisab. [Nisab itu semacam kekayaan minimum seseorang yang memungkinkannya hidup lebih dari cukup sehingga kalau sejumlah tertentu diberikan kepada orang lain pun, ia tetap hidup berkecukupan.] Kalau sampai terjadi begitu, berarti struktur sosialnya gak beres.

Teks bacaan hari ini mengingatkan saya pada tendensi umum untuk melihat hasil alih-alih bergumul dengan proses. Semakin orang terpaku pada hasil dan abai terhadap proses, semakin hidupnya seperti nilai rupiah empat tahun terakhir ini: lambat laun ancur. Dibutuhkan ketekunan untuk menabur benih kebaikan dan benih kebaikan itu akan menempuh jalannya sendiri dan, dengan demikian, orang beriman tak perlu ambisius, apalagi jadi megalomania lantaran sudah terlanjur berjanji. Kadang-kadang bisa terjadi sebuah janji dilontarkan dalam kondisi penuh ambisi alih-alih kalkulasi.

Tuhan, mohon rahmat kebijaksanaan supaya kami berani berhenti dari ambisi untuk menguasai segala-galanya dan menutup peluang kerja Roh-Mu. Amin.

HARI MINGGU BIASA XI B/2

16 Juni 2024

Yeh 17,22-24

2Kor 5,6-10

Mrk 4,26-34

Posting 2018: Agama Serendipity

Posting 2015: Berminat Jadi Polisi Gereja?